Si le nom de Reynaldo Hahn n’a jamais disparu des histoires de la musique (bien qu’il n’y apparaisse que furtivement), s’il est l’auteur de quelques partitions célébrissimes comme Ciboulette, L’Heure exquise et Si mes vers avaient des ailes, s’il fut l’ami de personnalités aussi connues que Proust et Arletty, il n’en demeure pas moins frappé d’un ostracisme tenace. La raison ? Avoir diverti les salons parisiens de la Belle Époque avec ses mélodies séduisantes auxquelles on le réduit encore, et dont on n’apprécie pas à leur juste mesure la variété et la profondeur. D’ailleurs, l’intégrale des mélodies de Hahn aura dû attendre 2019 pour paraître enfin au disque et se révéler dans toute sa diversité. L’artiste captive en tant que « passeur de siècle », à l’image de Fauré ou Messager, et transforme les fondements du romantisme hérités de Gounod en une modernité influencée par le contact avec la comédie musicale. Dire qu’on trouve de tout dans le catalogue du musicien n’est pas exagéré. Il se fait remarquer aussi bien dans le ballet, l’opérette, le concerto, la mélodie, l’opéra, la musique de chambre ou la musique de piano. Reynaldo Hahn : artiste complet et parfait sujet d’étude pour le Palazzetto Bru Zane.

Cycle

Reynaldo Hahn

Cet « instrument de musique de génie » qui s’appelle Reynaldo Hahn étreint tous les cœurs, mouille tous les yeux, dans le frisson d’admiration qu’il propage au loin et qui nous fait trembler.

Marcel Proust, Essais et articles

Dans les salons de la Troisième République

Le rôle des salons dans la vie musicale, déjà notable depuis leur apparition à la fin du XVIIIe siècle, devient déterminant sous la Troisième République (1870-1940) du fait du désengagement de l’État dans la politique musicale. Nobles et aristocrates (souvent des femmes, elles-mêmes musiciennes de talent) firent de leurs salons des lieux clefs du monde artistique. Entre snobisme et divertissement, les réputations des compositeurs ou des interprètes s’y faisaient (ou défaisaient), les œuvres y étaient commandées, rémunérées et créées. Proust en a donné un fidèle reflet dans sa description du salon de Mme Verdurin. Citons aussi ceux de Mme de Saint-Marceaux, qui influait sur les décisions de l’Académie des beaux-arts, de la comtesse Greffulhe, qui finançait la Société des grandes auditions, de Misia Sert, qui soutenait les Ballets russes, ou de la princesse de Polignac, qui passa commande à Fauré, Stravinsky, Satie, de Falla ou Poulenc – parmi d’autres – et se vit dédier nombre de partitions. Un phénomène sociologique dont les répercussions sur la vie musicale parisienne étaient directes. « Du salon au concert, explique Myriam Chimènes, des réseaux se dessinent, assurant une circulation entre l’espace privé et l’espace public. » C’est dans ce milieu, où la coterie nourrit un goût réel et exigeant pour la création musicale, que Reynaldo Hahn fait ses premières armes et découvre en avant-première le répertoire chambriste de son temps.

L’art du mélodiste

La mélodie est sans doute le meilleur révélateur des facettes stylistiques de Hahn. La plus évidente est celle d’un goût assumé pour le romantisme hérité de Massenet. Mais un piano aux sonorités capiteuses et une vocalité qui lorgne parfois vers l’opéra ne doivent pas restreindre la manière de l’auteur à cette seule couleur académique. Un penchant pour le néo-classicisme et l’historicisme apporte une touche personnelle au pastel de son style. Lui qui séjourna longuement à Versailles, qui poussa si loin le pastiche lullyste dans certains opéras, se révèle grand promoteur de la musique ancienne recontextualisée qui permet de se réapproprier l’esprit (et non la lettre) de Bach et Couperin. Un dépouillement parfois poussé à l’extrême semble une passerelle jetée entre ce monde ancien et les expériences debussystes que Hahn ne pouvait méconnaître. Tout au bout de ce cheminement vers l’indécision tonale se place « Ma jeunesse » (1918, année de la mort de Debussy) qui se libère complètement des formules romantiques et bascule dans une atonalité révolutionnaire. L’ouverture à des mondes sonores éloignés n’est pas que temporelle, mais aussi géographique, comme le prouvent le pittoresque cycle Venezia ou l’évocation lointaine du Pays musulman.

Le rôle des salons dans la vie musicale, déjà notable depuis leur apparition à la fin du XVIIIe siècle, devient déterminant sous la Troisième République (1870-1940) du fait du désengagement de l’État dans la politique musicale. Nobles et aristocrates (souvent des femmes, elles-mêmes musiciennes de talent) firent de leurs salons des lieux clefs du monde artistique. Entre snobisme et divertissement, les réputations des compositeurs ou des interprètes s’y faisaient (ou défaisaient), les œuvres y étaient commandées, rémunérées et créées. Proust en a donné un fidèle reflet dans sa description du salon de Mme Verdurin. Citons aussi ceux de Mme de Saint-Marceaux, qui influait sur les décisions de l’Académie des beaux-arts, de la comtesse Greffulhe, qui finançait la Société des grandes auditions, de Misia Sert, qui soutenait les Ballets russes, ou de la princesse de Polignac, qui passa commande à Fauré, Stravinsky, Satie, de Falla ou Poulenc – parmi d’autres – et se vit dédier nombre de partitions. Un phénomène sociologique dont les répercussions sur la vie musicale parisienne étaient directes. « Du salon au concert, explique Myriam Chimènes, des réseaux se dessinent, assurant une circulation entre l’espace privé et l’espace public. » C’est dans ce milieu, où la coterie nourrit un goût réel et exigeant pour la création musicale, que Reynaldo Hahn fait ses premières armes et découvre en avant-première le répertoire chambriste de son temps.

L’art du mélodiste

La mélodie est sans doute le meilleur révélateur des facettes stylistiques de Hahn. La plus évidente est celle d’un goût assumé pour le romantisme hérité de Massenet. Mais un piano aux sonorités capiteuses et une vocalité qui lorgne parfois vers l’opéra ne doivent pas restreindre la manière de l’auteur à cette seule couleur académique. Un penchant pour le néo-classicisme et l’historicisme apporte une touche personnelle au pastel de son style. Lui qui séjourna longuement à Versailles, qui poussa si loin le pastiche lullyste dans certains opéras, se révèle grand promoteur de la musique ancienne recontextualisée qui permet de se réapproprier l’esprit (et non la lettre) de Bach et Couperin. Un dépouillement parfois poussé à l’extrême semble une passerelle jetée entre ce monde ancien et les expériences debussystes que Hahn ne pouvait méconnaître. Tout au bout de ce cheminement vers l’indécision tonale se place « Ma jeunesse » (1918, année de la mort de Debussy) qui se libère complètement des formules romantiques et bascule dans une atonalité révolutionnaire. L’ouverture à des mondes sonores éloignés n’est pas que temporelle, mais aussi géographique, comme le prouvent le pittoresque cycle Venezia ou l’évocation lointaine du Pays musulman.

1874

naissance à Caracas (Vénézuela)

1885

admission au Conservatoire : rencontre avec le pianiste Risler et Jules Massenet

1894

rencontre avec Marcel Proust

1900

premier voyage à Venise

1912

naturalisation française

1914

départ au front

1945

nommé membre de l'Académie des beaux-arts et directeur de l'Opéra de Paris

1947

mort à Paris

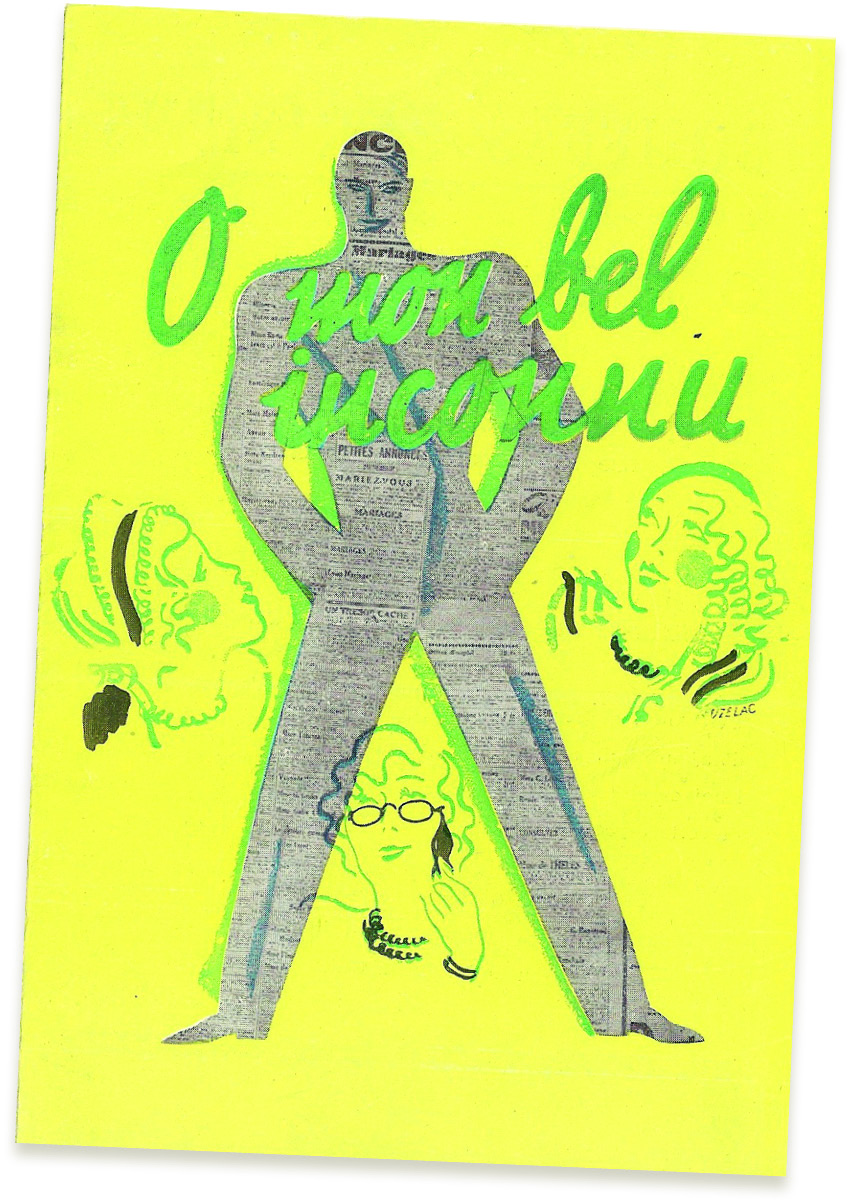

Ô mon bel inconnu

Comédie musicale en 3 actes, sur un livret de Sacha Guitry, créée au théâtre des Bouffes-Parisiens le 5 octobre 1933.

Le chapelier Prosper Aubertin, insatisfait du quotidien de sa vie bourgeoise, rêve d’aventures… extraconjugales. Il est néanmoins contrarié de trouver, parmi les réponses à l’annonce anonyme qu’il a fait paraître dans le courrier du cœur, des propositions venant de sa femme, de sa fille et de sa bonne. Afin de tirer au clair les désirs de chacune, il les invite toutes dans une villa du sud de la France. « Cette tragédie aurait pu s’appeler Connais-toi toi-même, elle aurait pu finir très mal. Au moment de l’écrire en vers alexandrins et de l’offrir à la Comédie-Française, j’ai réfléchi pendant une dizaine de minutes… et j’en ai fait une comédie », plaisantait Sacha Guitry. Cette partition est la seconde collaboration du librettiste avec Hahn. Le compositeur connaît alors une célébrité méritée dans les genres lyriques légers : depuis Ciboulette (1923), il multiplie les succès sur les théâtres secondaires parisiens qu’Ô mon bel inconnu ne dément pas. Le Figaro y retrouve « l’élégance du ton et la distinction de la forme » propre au Hahn de l’entre-deux-guerres tout en voyant en lui le successeur légitime d’André Messager. Qu’est-ce qu’il faut [de plus] pour être heureux ? Une distribution parfaite lors de la création : menée par Jean Aquistapace et pimentée par Arletty dans le rôle de Félicie.

La comédie musicale fera l’objet d’un enregistrement studio à Avignon pour la collection « Opéra français » en septembre 2019. Avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence placé sous la direction de Samuel Jean et Véronique Gens, Olivia Doray, Carl Ghazarossian, Éléonore Pancrazi, Jean-Christophe Lanièce, Thomas Dolié et Yoann Dubruque.

Comédie musicale en 3 actes, sur un livret de Sacha Guitry, créée au théâtre des Bouffes-Parisiens le 5 octobre 1933.

Le chapelier Prosper Aubertin, insatisfait du quotidien de sa vie bourgeoise, rêve d’aventures… extraconjugales. Il est néanmoins contrarié de trouver, parmi les réponses à l’annonce anonyme qu’il a fait paraître dans le courrier du cœur, des propositions venant de sa femme, de sa fille et de sa bonne. Afin de tirer au clair les désirs de chacune, il les invite toutes dans une villa du sud de la France. « Cette tragédie aurait pu s’appeler Connais-toi toi-même, elle aurait pu finir très mal. Au moment de l’écrire en vers alexandrins et de l’offrir à la Comédie-Française, j’ai réfléchi pendant une dizaine de minutes… et j’en ai fait une comédie », plaisantait Sacha Guitry. Cette partition est la seconde collaboration du librettiste avec Hahn. Le compositeur connaît alors une célébrité méritée dans les genres lyriques légers : depuis Ciboulette (1923), il multiplie les succès sur les théâtres secondaires parisiens qu’Ô mon bel inconnu ne dément pas. Le Figaro y retrouve « l’élégance du ton et la distinction de la forme » propre au Hahn de l’entre-deux-guerres tout en voyant en lui le successeur légitime d’André Messager. Qu’est-ce qu’il faut [de plus] pour être heureux ? Une distribution parfaite lors de la création : menée par Jean Aquistapace et pimentée par Arletty dans le rôle de Félicie.

La comédie musicale fera l’objet d’un enregistrement studio à Avignon pour la collection « Opéra français » en septembre 2019. Avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence placé sous la direction de Samuel Jean et Véronique Gens, Olivia Doray, Carl Ghazarossian, Éléonore Pancrazi, Jean-Christophe Lanièce, Thomas Dolié et Yoann Dubruque.

Programmation

Bru Zane Mediabase

Ressources numériques autour de la musique romantique française

La plateforme héberge des notices de présentation (personnes, œuvres ou thèmes) rédigées par des musicologues et des historiens en lien avec l’équipe du Palazzetto Bru Zane.

Retour

Retour  newsletter

newsletter webradio

webradio replay

replay