Translation

« Lâaction se dĂ©roule en France, de nos jours » : voilĂ une formule que lâon ne voit presque jamais en tĂȘte des livrets dâopĂ©ra français au XIXe siĂšcle. MĂȘme lorsquâon pourrait parier que lâintrigue sâinspire de lâactualitĂ© parisienne la plus immĂ©diate, son cadre se trouve dĂ©calĂ© : transposĂ© dans le passĂ© â antique, mĂ©diĂ©val, historique ou lĂ©gendaire â ou encore transportĂ© vers des contrĂ©es plus ou moins exotiques dans lesquelles, pourtant, tout le monde parle parfaitement français. Pour comprendre cet usage, il faut sans doute dâabord rappeler que lâart lyrique romantique sâexprime sous surveillance. Et la censure (ou lâauto-censure) ne sâexerce pas uniquement sur les propos politiques, mais aussi sur les mĆurs que lâon donne Ă voir. Par exemple, la passion mortifĂšre de Don JosĂ©, dans Carmen, peut ĂȘtre acceptĂ©e par les Français de 1875 quand elle sâĂ©panouit en Espagne un demi-siĂšcle plus tĂŽt. Elle aurait Ă©tĂ© intolĂ©rable si ce personnage avait Ă©tĂ© un compatriote contemporain. Il faut donc considĂ©rer que ces dramaturgies racontent dâabord lâĂ©poque et le lieu qui les voient naĂźtre, avant mĂȘme de dĂ©peindre une rĂ©alitĂ© exotique. Au miroir de ces mondes lointains, les Français peuvent se voir tels quâils sont, sans avoir Ă se reconnaĂźtre.

« La scÚne se passe dans la capitale des Trente-Six Royaumes »

LâĂtoile, Leterrier & Vanloo / Chabrier, 1877

Fascination

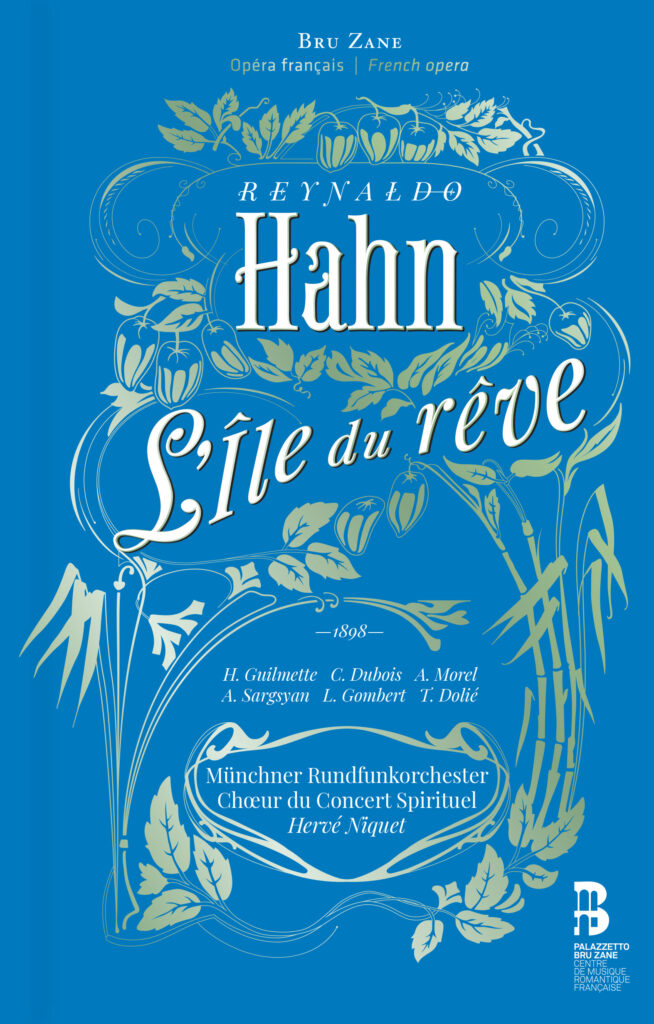

Cet art du dĂ©calage bĂ©nĂ©ficie, de plus, dâune fascination pour lâailleurs et lâancien qui se dĂ©mocratise Ă partir de lâĂšre romantique. Ă lâheure oĂč les empires coloniaux se constituent, on glorifie les grandes figures dâexplorateurs â comme Vasco de Gama chantĂ© par Bizet en 1860 ou mis en scĂšne par Meyerbeer en 1865 dans LâAfricaine, son ultime opĂ©ra â et on sâarrache les rĂ©cits dâaventures autour du globe. Le Robinson CrusoĂ© de Defoe (1717) connaĂźt enfin une vogue en France et se voit adaptĂ© Ă la scĂšne par Offenbach en 1867. Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre (1788) inspire Kreutzer en 1791, Le Sueur en 1794, avant de sâimposer Ă lâopĂ©ra sous la houlette de Victor MassĂ© (1876). Les romans de Pierre Loti irriguent la production lyrique parisienne Ă partir des annĂ©es 1880 (LakmĂ© de Delibes) jusquâau tournant du siĂšcle, avec des mises en musique signĂ©es par AndrĂ© Messager (Madame ChrysanthĂšme), Lucien Lambert (Le Spahi) et Reynaldo Hahn (LâĂle du rĂȘve). Comme les gravures publiĂ©es dans les journaux illustrĂ©s de lâĂ©poque, les dĂ©cors et les costumes dâopĂ©ra rĂ©pondent, eux aussi, Ă cette curiositĂ© populaire : ils offrent la possibilitĂ© de voir ces contrĂ©es Ă©trangĂšres sans prendre le bateau.

Ărotisation

Au cĆur du rĂȘve dâOrient â depuis lâEspagne jusquâau Levant, en passant par le Maghreb â se trouve aussi la recherche dâune sensualitĂ© que la rigiditĂ© morale condamne en Occident. Tabou en dâautres circonstances, le dĂ©sir fĂ©minin peut sâexprimer sans fard dans un opĂ©ra que lâon situe au Caire, au Japon, en Turquie ou en Inde. Dans le « conte arabe » Le SaĂŻs de Marguerite Olagnier (1881), on se permet dâailleurs des mĂ©taphores tout Ă fait transparentes : « Les languissantes fleurs ouvrirent leur calice aux abeilles Ă©prises dâamour ». ImaginĂ©e essentiellement par des hommes, cette « libĂ©ration » sexuelle des Ă©trangĂšres nâa rien de progressif. On fantasme ces femmes comme on aime Ă sâimaginer la terre Ă coloniser : dociles et fertiles, en attente de lâhomme occidental pour sâĂ©panouir pleinement. NĂ©anmoins, cette zone dramaturgique placĂ©e en dehors de la biensĂ©ance bourgeoise permet dâaborder des thĂšmes que lâon ne traite ouvertement que rarement dans dâautres contextes : les passions entre personnes nâayant pas la mĂȘme couleur de peau peuvent ainsi ĂȘtre envisagĂ©es si lâon prend le soin de transposer leur histoire dans le passĂ© (La CrĂ©ole dâOffenbach, 1875) ou dans le lointain (LakmĂ© ou LâĂle du rĂȘve).

« Nos deux modes, majeur et mineur, ont Ă©tĂ© tellement exploitĂ©s, quâil y a lieu dâaccueillir tous les Ă©lĂ©ments dâexpression propres Ă rajeunir la langue musicale. »

L.-A. Bourgault-Ducoudray, 1878

Appropriation

Sur le plan musical, lâexotisme romantique ne sâaventure pas dans le domaine de la rĂ©vĂ©lation ethnographique. Rares sont les compositeurs qui, comme FĂ©licien David, Camille Saint-SaĂ«ns, Ernest Reyer ou L.-A. Bourgault-Ducoudray, parcourent le monde et ramĂšnent, dans leurs carnets, des mĂ©lodies ou des rythmes teintant leurs partitions dâune « couleur locale » Ă peu prĂšs authentique. Lâorientalisme repose dâabord sur une lĂ©gĂšre coloration modale des parties mĂ©lodiques, quâun traitement harmonique tout Ă fait tonal maintient dans le domaine ordinaire de la musique occidentale. NĂ©anmoins, au fil de la TroisiĂšme RĂ©publique, les musiques extraeuropĂ©ennes vont inspirer Ă certains artistes des voies nouvelles pour sortir du romantisme dĂ©clinant. Par ailleurs, les airs populaires de pays plus proches de la France, telles lâEspagne et lâItalie, nourrissent volontiers les productions françaises depuis le dĂ©but du XIXe siĂšcle. Ils permettent aux musiciens de ne pas trop sâĂ©loigner du systĂšme tonal tout en marquant clairement une cĂ©sure gĂ©ographique. Ce faisant, lâusage frĂ©quent des boleros ou canzoni tend Ă les faire entrer dans le domaine de lâart français.

Retour

Retour  webradio

webradio replay

replay