Jules Massenet (1842-1912), compositeur et enseignant, a profondément influencé la musique française. Cela semble tellement évident qu’on l’oublierait presque.

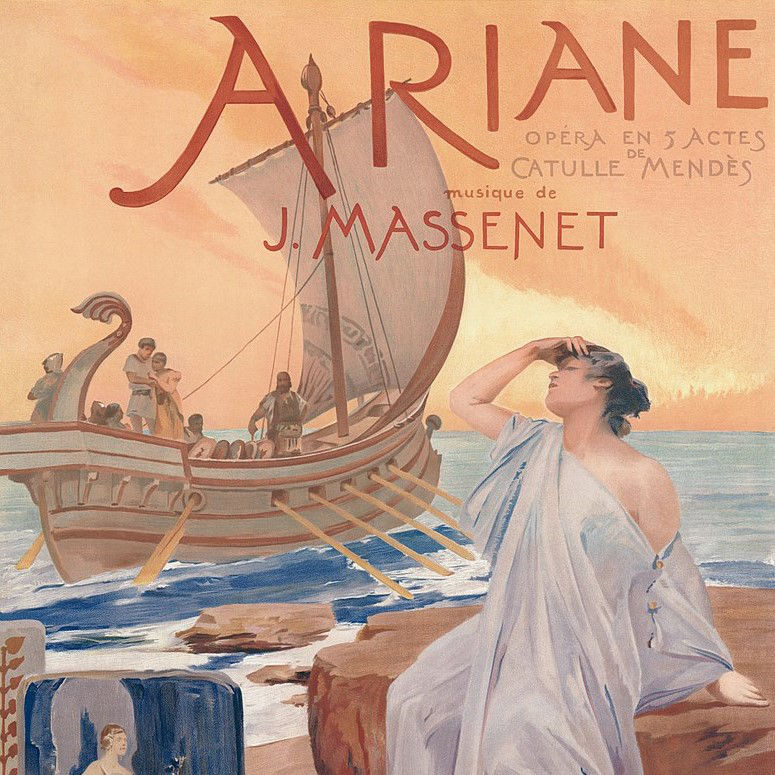

D’un naturel plutôt secret, peu enclin à entrer dans l’arène médiatique pour lancer des polémiques, Jules Massenet n’apparaît pas, au premier abord, comme un penseur de l’art musical ou un théoricien de la réforme lyrique. Expression d’une certaine sagesse, ambition de se cantonner à l’écriture musicale, la retenue du compositeur s’explique aussi par la place centrale qu’il tient dans la vie musicale française. À quoi bon critiquer ses contemporains quand on occupe les postes les plus prestigieux – professeur de composition au Conservatoire de Paris et membre de l’Académie des beaux-arts à 36 ans – et que ses œuvres rencontrent un succès international ? Si l’on souhaite entendre son discours esthétique, écoutons ses œuvres et celles de ses élèves. Massenet, sans relâche, a fourni aux principales scènes européennes des ouvrages ambitieux, prenant soin de ne pas se répéter en variant les sujets qu’il choisit – fantastiques, féeriques, antiques, médiévaux, exotiques, etc. Il s’est aussi consacré à la formation d’une génération d’artistes qui lui en restera longtemps reconnaissante. Gabriel Pierné, Xavier Leroux, Gustave Charpentier, Augustin Savard, les frères Hillemacher, Alfred Bruneau, Paul Vidal, Reynaldo Hahn, Henry Février et Florent Schmitt forment ainsi une partie de la cohorte prolongeant la vision du maître jusqu’au cœur du XXe siècle.

D’un naturel plutôt secret, peu enclin à entrer dans l’arène médiatique pour lancer des polémiques, Jules Massenet n’apparaît pas, au premier abord, comme un penseur de l’art musical ou un théoricien de la réforme lyrique. Expression d’une certaine sagesse, ambition de se cantonner à l’écriture musicale, la retenue du compositeur s’explique aussi par la place centrale qu’il tient dans la vie musicale française. À quoi bon critiquer ses contemporains quand on occupe les postes les plus prestigieux – professeur de composition au Conservatoire de Paris et membre de l’Académie des beaux-arts à 36 ans – et que ses œuvres rencontrent un succès international ? Si l’on souhaite entendre son discours esthétique, écoutons ses œuvres et celles de ses élèves. Massenet, sans relâche, a fourni aux principales scènes européennes des ouvrages ambitieux, prenant soin de ne pas se répéter en variant les sujets qu’il choisit – fantastiques, féeriques, antiques, médiévaux, exotiques, etc. Il s’est aussi consacré à la formation d’une génération d’artistes qui lui en restera longtemps reconnaissante. Gabriel Pierné, Xavier Leroux, Gustave Charpentier, Augustin Savard, les frères Hillemacher, Alfred Bruneau, Paul Vidal, Reynaldo Hahn, Henry Février et Florent Schmitt forment ainsi une partie de la cohorte prolongeant la vision du maître jusqu’au cœur du XXe siècle.

Retour

Retour  newsletter

newsletter webradio

webradio replay

replay