dim. 14 novembre

Colloque

En ligne

mer. 27 avril - 20.00

Concert

Musique chorale

Musique sacrée

Bruxelles

mer. 9 mars - 19.30

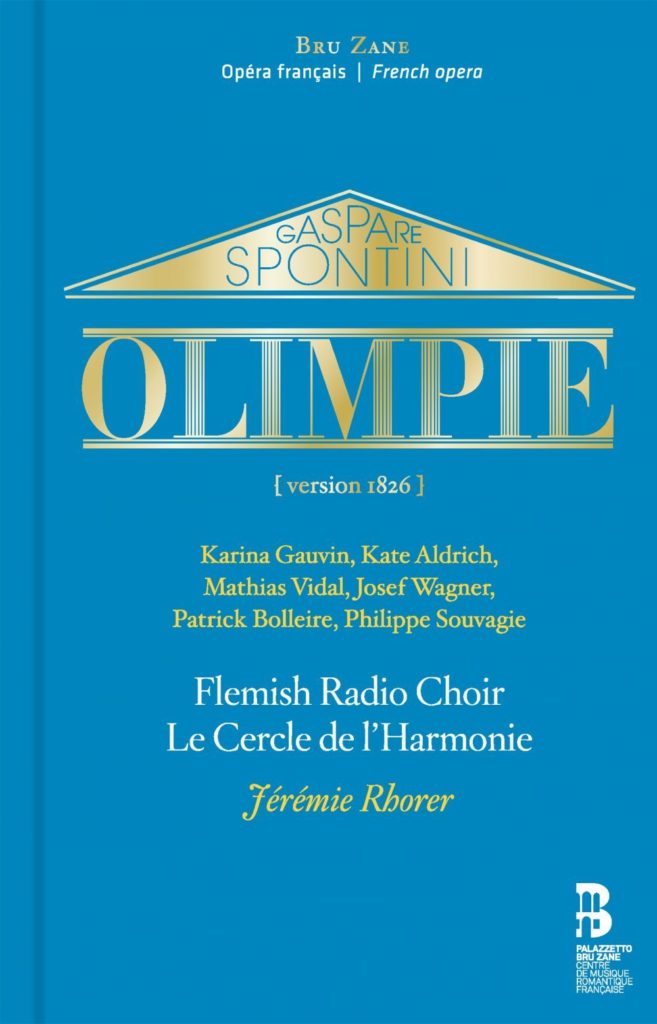

Opéra

Budapest

mer. 22 juin - 19.30

Opéra

Paris

La musique à l’époque de Napoléon Bonaparte (1795-1815)

Au sortir de la Révolution, espoirs et rêves de grandeur accompagnent le siècle naissant : Paris deviendrait-elle la nouvelle capitale musicale de l’Europe ?

Depuis la fin de la Terreur jusqu’à la chute de l’Empire, la vie musicale parisienne connaît deux décennies cruciales, tant sur le point de son organisation que sur celui de son orientation esthétique. Dans l’histoire de la musique européenne, cette période charnière reste pourtant méconnue, placée à l’ombre de la carrière imposante de Beethoven. Il faut néanmoins s’y pencher pour saisir à la fois la source de l’idéal romantique français et la manière dont on solde l’héritage de la Révolution. Scandée en trois temps politiques – le Directoire (1795-1799), le Consulat (1799-1804) et l’Empire (1804-1815) –, l’époque se caractérise par le retour progressif à un régime autoritaire, lourd de conséquences pour une production contemporaine surveillée, mais également porteur d’opportunités avec la fondation du Conservatoire puis la revalorisation des scènes lyriques et le rétablissement d’une Chapelle et d’une Musique particulière. Par ailleurs, à mesure que la défense de la Patrie en danger se transforme en désir de conquête universelle, le milieu artistique se voit confier une double mission : assimiler les prises de guerre dans les territoires occupés et rayonner sur l’ensemble de l’Europe.

La grande école

Sous l’Ancien Régime, le monde musical français dépend presque intégralement du soutien de la noblesse et du clergé. En déstabilisant ces deux groupes, la Révolution bouleverse donc les pratiques artistiques antérieures à l’échelle du pays tout entier. Elle propose néanmoins une autre voie : une musique d’État, chargée d’éduquer le citoyen aux idées nouvelles et à l’amour de la République, dans le cadre de fêtes ou sur les scènes lyriques. Symbole de cette évolution, le Conservatoire – fondé à Paris en 1795 – regroupe en un seul lieu l’essentiel des forces musicales françaises. Compositeurs et virtuoses s’y rassemblent pour former une nouvelle génération d’artistes, capable de rivaliser et même de surpasser les élèves des tyrannies étrangères. Ces efforts financiers inédits portent rapidement leurs fruits et permettent aux orchestres parisiens d’établir un nouveau standard d’excellence. Mais, faute de ressources et malgré plusieurs projets présentés au cours de la décennie suivante, la création de ce genre d’école en dehors de Paris échoue, inaugurant ainsi une politique d’extrême centralisation. Le rayonnement du Conservatoire – alors la plus grande école de musique d’Europe – passe plutôt par la diffusion des méthodes « officielles » : de 1801 à 1814, quatorze ouvrages paraissent pour propager un type d’enseignement moderne, basé sur une approche rationnelle et progressive des matières théoriques, vocales et instrumentales.

La gloire de l’empereur

En établissant une musique d’État, la République prépare le terrain à la propagande impériale, particulièrement sensible sur la scène de l’Opéra. La figure du chef militaire – la plupart du temps un général romain ou un héros grec – y est omniprésente, autant dans les opéras que dans les ballets. Conscient des bénéfices qu’il peut en tirer, Bonaparte œuvre, dès le Consulat, à la restauration des fastes de la première scène lyrique de la capitale en ordonnant sa réorganisation administrative et en contrôlant son répertoire. Napoléon lui confie ensuite le monopole sur la musique intégralement chantée en français et lui accorde des moyens conséquents. L’Académie impériale de musique – comme le Conservatoire – doit rayonner sur l’Europe tout entière, tant par la beauté de son répertoire que par l’excellence de ses interprètes et la splendeur de ses mises en scène. Cette politique met en valeur des compositeurs français – Kreutzer, Catel, Le Sueur et Berton notamment –, mais s’appuie également sur des créateurs étrangers. Mozart, que la France applaudit enfin à travers Les Mystères d’Isis, Paisiello et surtout Spontini s’illustrent sur cette scène et concourent à faire bouger les lignes esthétiques d’une production encore très influencée par la réforme gluckiste. La chute de l’Empire entraîne la disparition de ce répertoire, mais des reprises tardives marqueront profondément les romantiques, tel Hector Berlioz admirant La Mort d’Abel en 1823 ou La Vestale en 1852.

Les salons de l’Empire

Exilés en Russie, en Angleterre ou dans l’espace germanique, les aristocrates rescapés de la Révolution reviennent en France avec, dans leurs bagages, un goût nouveau pour les réunions musicales privées. La renaissance des salons musicaux français, entamée dès le Directoire, prend sa pleine mesure sous l’Empire et génère une production musicale très variée, depuis les romances pour voix accompagnée jusqu’aux pièces de musique de chambre très élaborées. Les espaces d’expressions sont également nombreux et diversifiés. Ingres accueille des séances de quatuor chaque vendredi au jardin des Capucines et Sophie Gail reçoit les chanteurs de la capitale à la mode. Le plus brillant de ces salons est sans conteste celui du prince de Chimay, situé rue de Babylone, qui réunit un orchestre formé des virtuoses parisiens les plus en vue, parmi lesquels les violonistes Kreutzer, Rode et Baillot, qui font parfois entendre leurs propres œuvres. L’Empereur organise quant à lui des concerts privés aux Tuileries, notamment à l’occasion de sa fête, le 15 août. Alors que, dans ces séances, la préférence va plutôt à la musique vocale, l’impératrice Joséphine organise à la Malmaison des concerts hebdomadaires dédiés à la musique de chambre, qui réunissent les plus grands artistes de Paris autour de la harpe des frères Nadermann et du cor de Frédéric Duvernoy. Pendant ce temps, dans les demeures de la grande bourgeoisie, nombreux sont les amateurs, hommes ou femmes, à s’adonner à la pratique du pianoforte.

L’Italie à Paris

Si l’Opéra obtient le soutien de l’Empereur pour des raisons politiques, l’épanouissement d’une scène lyrique italienne à Paris tient au goût particulier de Napoléon Bonaparte pour la musique transalpine, sans doute apparu au cours de son enfance corse et revigoré après la campagne d’Italie. La présence du bel canto dans la capitale n’a rien de nouveau au début du XIXe siècle : dès 1752, une troupe de chanteurs italiens occupe ponctuellement la scène de l’Académie royale de musique. Cependant, ce type d’activité ne devient permanente qu’à partir de 1801, sous le nom d’Opera-Buffa, puis celui de Théâtre de l’Impératrice (en 1804). Habitué à découvrir les œuvres étrangères sous la forme de traduction, le public parisien va alors pouvoir goûter aux chefs-d’œuvre de Cimarosa, Paisiello, Paër et Mozart dans leurs versions originales. L’occupation du territoire italien favorise la circulation des partitions et des artistes vers ce Théâtre-Italien, lui donnant des airs d’authentique scène napolitaine. Devant son succès, la critique de presse s’interroge : que doit-on penser de ces représentations auxquelles le public se presse sans saisir immédiatement le sens des paroles et faisant fi de l’indigence des livrets ? Est-il raisonnable d’aimer une œuvre lyrique uniquement pour sa musique ? C’est au cœur de ces débats enflammés qu’apparaît la conscience d’un changement d’époque esthétique, où l’abandon de la primauté donnée au texte ouvre la voie à l’expression musicale des sentiments.

Programmation

Retour

Retour  newsletter

newsletter webradio

webradio replay

replay