Stravagante, folle, comico, traboccante di allegria e ricco di varietà: in questa stagione lo spirito festoso e satirico della seconda metà del XIX secolo torna protagonista, in occasione del bicentenario di Hervé (1825-1892).

Ciclo Parigi romantica pop

«Un po’ di audacia, signor Perrin;

le giuro che non sono più sciocco

di Wagner o di Verdi.

Dimentichi un po’ lo Straniero

e affidi un poema al suo devoto Parigino.»

le giuro che non sono più sciocco

di Wagner o di Verdi.

Dimentichi un po’ lo Straniero

e affidi un poema al suo devoto Parigino.»

Lettera di Hervé a Émile Perrin, direttore dell’Opéra, 1868

Bicentenario di Hervé (1825-1892)

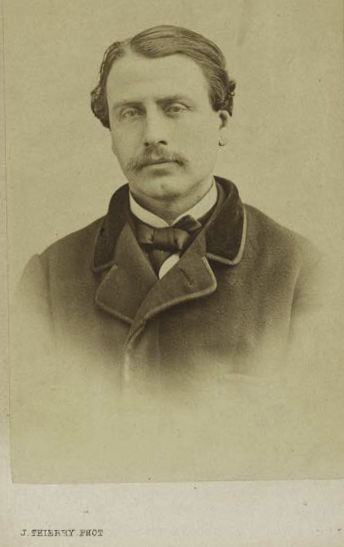

Negli ultimi anni, il Palazzetto Bru Zane ha dedicato un’attenzione particolare a Hervé, con l’intento di ampliare le proprie ricerche scientifiche e proposte artistiche ai cosiddetti generi “leggeri”. Les Chevaliers de la Table ronde, Mam’zelle Nitouche, Le Compositeur toqué, Le Retour d’Ulysse, V’lan dans l’œil, Moldave et Circassienne: tutti questi lavori sono tornati in scena per far conoscere meglio l’umorismo unico di un autore spesso rimasto nell’ombra del suo contemporaneo e rivale Jacques Offenbach. Per celebrare il bicentenario della nascita di questo musicista prolifico e strampalato, il ciclo Parigi, romantica pop lo colloca al centro di un movimento artistico che, dal Secondo Impero alla Belle Époque, ha puntato sull’assurdo e sulla follia per divertire un vasto pubblico.

La nascita dell’operetta

Forte dello straordinario successo delle grandi opere romantiche, a metà Ottocento il mondo lirico francese, opéras-comiques inclusi, tende a prendersi molto sul serio. Per reazione, due compositori si adoperano allora per aprire nuovi spazi in cui leggerezza e risate abbiano pieno diritto di cittadinanza. Sebbene l’iniziativa risponda a una domanda del pubblico, il compito è tutt’altro che semplice. Gli spettacoli sono infatti soggetti al “regime dei privilegi”, che conferisce il monopolio a poche sale: l’Académie impériale, l’Opéra-Comique, il Théâtre-Italien e il Théâtre-Lyrique. Occorrono quindi molta ingegnosità e una certa connivenza con il potere costituito per aprire le Folies-Concertantes (Hervé, 1854) e i Bouffes-Parisiens (Offenbach, 1855) e poi aggirare i divieti. I cantanti in scena in questi teatri non possono essere più di due? Si farà un trio con un artista dietro le quinte. Non si possono rappresentare opere drammatiche? Si metteranno in scena stravaganze senza capo né coda. A mano a mano che il teatro dei Bouffes-Parisiens di Offenbach conosce un crescente successo, si ampliano anche i privilegi che gli vengono concessi: i due atti di Orphée aux Enfers, nel 1858, segnano l’ingresso del genere nel novero delle grandi forme teatrali.

L’opéra-bouffe

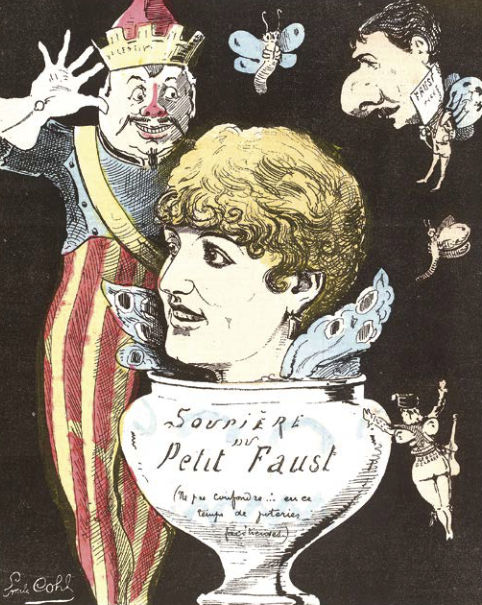

Hervé non prende parte alla fioritura dell’opéra-bouffe. Arrestato per uno scandalo di natura sessuale, viene a sapere dei primi trionfi di Offenbach mentre è dietro le sbarre, e poi durante un esilio che lo porta a Montpellier, a Marsiglia e al Cairo. Tornato a Parigi a metà degli anni Sessanta, riesce comunque ad adeguarsi rapidamente alla nuova situazione: con il decreto del 1864 sulla libertà dei teatri, le opere che può scrivere per le scene minori non sono più soggette a restrizioni quanto alla durata o al numero di personaggi. Le Joueur de flûte, L’Œil crevé, Chilpéric, Le Petit Faust e Les Turcs di Hervé incantano allora una Parigi che applaude anche La Belle Hélène, La Grande-Duchesse de Gérolstein, La Périchole e Les Brigands di Offenbach. Questo repertorio è anche esportabile, non solo nelle città francesi ma anche all’estero, come dimostrano i successi di Hervé a Londra o quelli di Offenbach negli Stati Uniti. Tuttavia, mentre il mondo acclama lo spirito satirico dell’opéra-bouffe, la sconfitta militare inflitta alla Francia dalla Prussia nel 1870 pone un primo freno al trionfo del genere a Parigi. Passate le follie del Secondo Impero, giunge il tempo del ravvedimento e dell’ordine morale.

Al caffè-concerto

Mentre lo spirito satirico dell’opéra-bouffe conquista le scene dei grandi teatri, i luoghi più modesti in cui questo esso ha mosso i primi passi continuano a difenderlo. Le serate nei caffè concerto si basano su una serie di numeri brevi, in cui la musica convive con l’acrobazia, la danza, la magia, la poesia o l’addestramento di animali. In mancanza di una drammaturgia elaborata, si tiene vivo l’interesse dello spettatore variando i registri e puntando sulle emozioni forti: si passa, con un cambio di scena, dal patetico all’esilarante, dal piccante alla parodia. La scrittura musicale punta allora sulla semplicità: melodie facili da ricordare e da cantare anche in casa, accompagnandosi con un pianoforte o una chitarra. La popolarizzazione delle canzoni o delle scenette comiche passa anche attraverso la valorizzazione di alcuni interpreti di grande richiamo. La beffarda Thérésa e il comico Paulus, con il suo umorismo da caserma, aprono le danze, presto seguiti da Yvette Guilbert e Aristide Bruant. Quest’ultimo, di cui nel 2025 si commemora il centenario della scomparsa, incarna a cavallo tra i due secoli l’avanguardia politico-estetica di Montmartre.

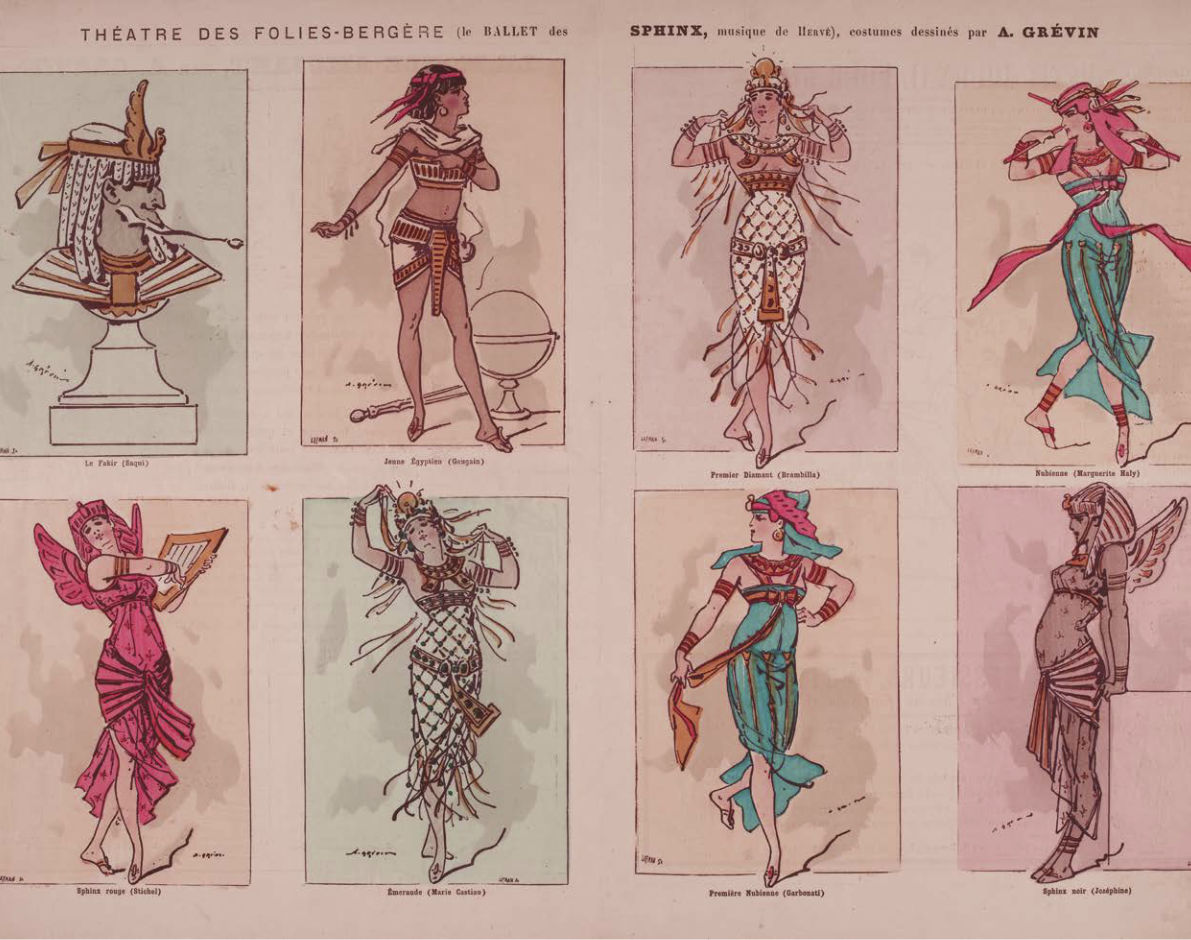

La follia della grandeur

Per offrire uno spettacolo popolare, non ci si accontenta sempre di mezzi di fortuna. Il grand opéra ha abituato il pubblico parigino a sfoggi di grandi meraviglie sulla scena, quali scenografie multiple, costumi molto elaborati e impressionanti effetti pirotecnici; i generi meno “seri” non esitano a ricorrere agli stessi espedienti. Rifacendosi all’antica tradizione della féerie, teatri come il Châtelet e la Gaîté propongono, sotto la Terza Repubblica, spettacoli grandiosi che moltiplicano i quadri scenici, come Le Voyage dans la Lune di Offenbach (1875), che richiede ventitré cambi di scena e trasporta il pubblico non solo dalla terra al cielo, ma da palazzi a vulcani, passando per gallerie di madreperla. Se Jules Verne ispira il suo rivale, Hervé si volge invece alle storie orientali (Aladdin the Second, rappresentato a Londra nel 1870, o la féerie Les Mille et une Nuits per il Châtelet nel 1882). Ben presto anche Charles Lecocq lo segue con Ali-Baba (1887), mentre altri rileggono i racconti nazionali: Massenet rivisita Cenerentola (1899), Charles Silver La Bella addormentata (1902) e Félix Fourdrain le Fiabe di Perrault (1913).

Negli ultimi anni, il Palazzetto Bru Zane ha dedicato un’attenzione particolare a Hervé, con l’intento di ampliare le proprie ricerche scientifiche e proposte artistiche ai cosiddetti generi “leggeri”. Les Chevaliers de la Table ronde, Mam’zelle Nitouche, Le Compositeur toqué, Le Retour d’Ulysse, V’lan dans l’œil, Moldave et Circassienne: tutti questi lavori sono tornati in scena per far conoscere meglio l’umorismo unico di un autore spesso rimasto nell’ombra del suo contemporaneo e rivale Jacques Offenbach. Per celebrare il bicentenario della nascita di questo musicista prolifico e strampalato, il ciclo Parigi, romantica pop lo colloca al centro di un movimento artistico che, dal Secondo Impero alla Belle Époque, ha puntato sull’assurdo e sulla follia per divertire un vasto pubblico.

La nascita dell’operetta

Forte dello straordinario successo delle grandi opere romantiche, a metà Ottocento il mondo lirico francese, opéras-comiques inclusi, tende a prendersi molto sul serio. Per reazione, due compositori si adoperano allora per aprire nuovi spazi in cui leggerezza e risate abbiano pieno diritto di cittadinanza. Sebbene l’iniziativa risponda a una domanda del pubblico, il compito è tutt’altro che semplice. Gli spettacoli sono infatti soggetti al “regime dei privilegi”, che conferisce il monopolio a poche sale: l’Académie impériale, l’Opéra-Comique, il Théâtre-Italien e il Théâtre-Lyrique. Occorrono quindi molta ingegnosità e una certa connivenza con il potere costituito per aprire le Folies-Concertantes (Hervé, 1854) e i Bouffes-Parisiens (Offenbach, 1855) e poi aggirare i divieti. I cantanti in scena in questi teatri non possono essere più di due? Si farà un trio con un artista dietro le quinte. Non si possono rappresentare opere drammatiche? Si metteranno in scena stravaganze senza capo né coda. A mano a mano che il teatro dei Bouffes-Parisiens di Offenbach conosce un crescente successo, si ampliano anche i privilegi che gli vengono concessi: i due atti di Orphée aux Enfers, nel 1858, segnano l’ingresso del genere nel novero delle grandi forme teatrali.

L’opéra-bouffe

Hervé non prende parte alla fioritura dell’opéra-bouffe. Arrestato per uno scandalo di natura sessuale, viene a sapere dei primi trionfi di Offenbach mentre è dietro le sbarre, e poi durante un esilio che lo porta a Montpellier, a Marsiglia e al Cairo. Tornato a Parigi a metà degli anni Sessanta, riesce comunque ad adeguarsi rapidamente alla nuova situazione: con il decreto del 1864 sulla libertà dei teatri, le opere che può scrivere per le scene minori non sono più soggette a restrizioni quanto alla durata o al numero di personaggi. Le Joueur de flûte, L’Œil crevé, Chilpéric, Le Petit Faust e Les Turcs di Hervé incantano allora una Parigi che applaude anche La Belle Hélène, La Grande-Duchesse de Gérolstein, La Périchole e Les Brigands di Offenbach. Questo repertorio è anche esportabile, non solo nelle città francesi ma anche all’estero, come dimostrano i successi di Hervé a Londra o quelli di Offenbach negli Stati Uniti. Tuttavia, mentre il mondo acclama lo spirito satirico dell’opéra-bouffe, la sconfitta militare inflitta alla Francia dalla Prussia nel 1870 pone un primo freno al trionfo del genere a Parigi. Passate le follie del Secondo Impero, giunge il tempo del ravvedimento e dell’ordine morale.

Al caffè-concerto

Mentre lo spirito satirico dell’opéra-bouffe conquista le scene dei grandi teatri, i luoghi più modesti in cui questo esso ha mosso i primi passi continuano a difenderlo. Le serate nei caffè concerto si basano su una serie di numeri brevi, in cui la musica convive con l’acrobazia, la danza, la magia, la poesia o l’addestramento di animali. In mancanza di una drammaturgia elaborata, si tiene vivo l’interesse dello spettatore variando i registri e puntando sulle emozioni forti: si passa, con un cambio di scena, dal patetico all’esilarante, dal piccante alla parodia. La scrittura musicale punta allora sulla semplicità: melodie facili da ricordare e da cantare anche in casa, accompagnandosi con un pianoforte o una chitarra. La popolarizzazione delle canzoni o delle scenette comiche passa anche attraverso la valorizzazione di alcuni interpreti di grande richiamo. La beffarda Thérésa e il comico Paulus, con il suo umorismo da caserma, aprono le danze, presto seguiti da Yvette Guilbert e Aristide Bruant. Quest’ultimo, di cui nel 2025 si commemora il centenario della scomparsa, incarna a cavallo tra i due secoli l’avanguardia politico-estetica di Montmartre.

La follia della grandeur

Per offrire uno spettacolo popolare, non ci si accontenta sempre di mezzi di fortuna. Il grand opéra ha abituato il pubblico parigino a sfoggi di grandi meraviglie sulla scena, quali scenografie multiple, costumi molto elaborati e impressionanti effetti pirotecnici; i generi meno “seri” non esitano a ricorrere agli stessi espedienti. Rifacendosi all’antica tradizione della féerie, teatri come il Châtelet e la Gaîté propongono, sotto la Terza Repubblica, spettacoli grandiosi che moltiplicano i quadri scenici, come Le Voyage dans la Lune di Offenbach (1875), che richiede ventitré cambi di scena e trasporta il pubblico non solo dalla terra al cielo, ma da palazzi a vulcani, passando per gallerie di madreperla. Se Jules Verne ispira il suo rivale, Hervé si volge invece alle storie orientali (Aladdin the Second, rappresentato a Londra nel 1870, o la féerie Les Mille et une Nuits per il Châtelet nel 1882). Ben presto anche Charles Lecocq lo segue con Ali-Baba (1887), mentre altri rileggono i racconti nazionali: Massenet rivisita Cenerentola (1899), Charles Silver La Bella addormentata (1902) e Félix Fourdrain le Fiabe di Perrault (1913).

Torna indietro

Torna indietro  newsletter

newsletter webradio

webradio replay

replay